(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

Die Reihen derjenigen, die in den 1960er-Jahren die Grenzen dessen verschoben, was auf dem damals noch jungen E-Bass als möglich und üblich erachtet wurde, haben sich mittlerweile schon deutlich gelichtet. Einer, der bis heute unterwegs ist, ist Jack Casady, dessen Karriere 1965 mit Jefferson Airplane begann. Nicht nur als musikalischer Innovator hat er sich einen Namen gemacht, sondern mit seinem Anteil an der Entwicklung des Alembic-Basses auch den modernen Bassbau geprägt.

Auch mit über achtzig ist er noch aktiv und tobt sich mit Jorma Kaukonen bei Hot Tuna aus, dem Projekt, das die beiden Bandkollegen 1969 neben ihrer Hauptband gründeten. Meist sieht man ihn mit seinem seit Ende der 90er von Epiphone gebauten Signature Bass, von dem es ganz frisch eine Fretless-Variante gibt.

JACK & LES

Der Korpus sieht aus, als hätte man die obere Hälfte einer ES-335 (oder eines EB-2) mit dem unteren Teil einer Les Paul kombiniert – und ich würde darauf wetten, dass genau das damals die Idee der Gibson-Designer war. Im Resultat ergibt das einen großen, angenehm geschwungenen Body, der komplett aus laminiertem Ahorn besteht und innen zwar einen Sustainblock hat, also ein massives Stück Holz zwischen Boden und Decke, der aber beim Casady nur die Brücke stützt und nicht wie beim EB-2 komplett bis zum Hals durchgeht, was sich mit einem Blick durch die sauber gearbeiteten F-Löcher sehen lässt.

(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

Der Boden ist mittig noch verstärkt, aber auch das ohne flächige Verbindung zur Decke. Sowohl der Boden als auch die Decke sind akkurat eingefasst, abgesehen von einer jeweils deutlichen Wölbung gibt es keine weiteren Shapings.

Ausgesprochen schön finde ich die neue, bislang Fretless-exklusive Lackierung in Aged Royal Tan. Der matte Burst-Farbton in Kombination mit der holzigen Haptik (und das meine ich als Kompliment, nicht dass man sich Splitter an rohem Holz zieht) ist wirklich gelungen.

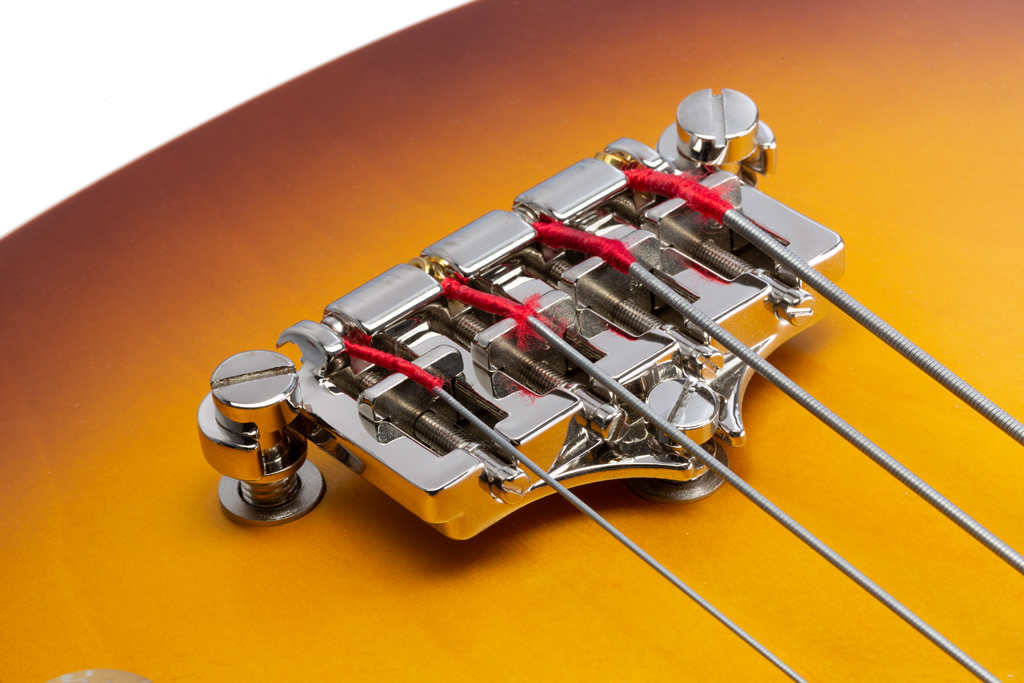

Während die Tune-O-Matic Brücke der Les Paul ein Industriestandard geworden ist, wird es bei der Dreipunkt-Bassbrücke wohl immer bei einer Hassliebe bleiben. Ich mag das Ding, auch wenn beim Saitenwechsel (oder schlimmer noch, wenn beim Spielen eine Saite reißt) der nur vom Saitendruck gehaltene Reiter stiften gehen kann.

Der eingeleimte Hals ist aus Mahagoni und endet in der klassischen 2/2-Epiphone Kopfplatte. Der Übergang ist ziemlich dünn geschnitten und ohne Volute, also ohne Verstärkung an dieser empfindlichen Stelle, daher ist Vorsicht geboten, auch im mitgelieferten Gigbag – Vielreisende sollten den optionalen Koffer in Betracht ziehen.

(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

Die Mechaniken sind funktionale Typen, der abgewinkelte Headstock sorgt für ausreichend Druck auf den knochenähnlichen Sattel. Dieser ist sauber gekerbt und für den Fretless angepasst und entlässt die geschliffenen Saiten in korrekter Höhe auf das Griffbrett aus Indischem Lorbeer, der, anders als der Name vermuten lässt, ein Feigenbaum ist.

Außer Punkteinlagen in der Flanke, die die üblichen Lagen da markieren, wo sonst die Bundstäbchen wären, ist das mit 12″ Radius wenig gewölbte Griffbrett komplett ohne Zierrat – keine Dots, keine Bundlinien, kein Binding.

(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

Neben der recht akustischen Konstruktion des Bodys prägt der Pickup den Ton des Casady. Les Paul als ursprünglicher Namensgeber richtete seine Sound-Ideale an der Nutzung im Studio aus und bevorzugte niederohmige Tonabnehmer für den Anschluss direkt ans Mischpult. So wurde es auch im Les Paul Signature Bass eingebaut … und für den Jack Casady übernommen und überarbeitet. Während niederohmige Pickups meist mit aktiver Elektronik gekoppelt sind (wie bei Alembic oder Music Man), geht es hier an Volume und Tone (beides 2,5 kOhm Potis) und dann weiter an einen Übertrager. Der transformiert das Signal hoch, der Drehschalter wählt drei verschiedene Abgriffe an. Mehr zur Schaltung gleich im Sound-Teil.

BUNDLOS GLÜCKLICH

Meinen bundierten Casady habe ich seit zwanzig Jahren, entsprechend wenig überrascht mich, wie der große, etwas kantige Korpus sowohl im Sitzen wie im Stehen anliegt, oder wie sich am Gurt leichte, aber beherrschbare Kopflastigkeit bemerkbar macht.

Neben der offensichtlichen Tatsache, dass ich es hier mit einem bundlosen Exemplar zu tun habe, kommt eins aber für mich unerwartet, was ich so noch nie bei einem Bass hatte: wer auch immer das Griffbrett bearbeitet hat, muss im Nebenjob Messerschleifer:in sein! Die Kanten sind so akkurat scharf gearbeitet, dass es je nach Handhaltung wirklich unangenehm werden kann.

Andererseits ist aber auch die Oberfläche so gut bearbeitet, dass mit den Stainless Steel Flats von Gibson eine flache Saitenlage möglich ist und der Ton in allen Lagen schön und mit gutem, aber nicht überbordenden Sustain ausschwingt – dank der Bauweise sogar ohne Verstärkung schon gut hörbar fürs Üben alleine.

Am Amp und mit der 50-Ohm-Einstellung klingt es sehr akustisch, mit reichlich Details in den Höhen und tiefem Bass. Ein intimer Ton, der vor allem gut zur Geltung kommt, wo der Bass entsprechend Platz hat.

Mehr Fokus auf die Mitten legt Stellung 2 bei 250 Ohm. Die Tiefmitten gewinnen deutlich dazu, auf Kosten der sich etwas zurückziehenden feinen Höhen. Kein Jaco-Sound, aber näher am Standard-Fretless. Lauter wird es dabei auch, aber der Casady hat Abhilfe an Bord: Ein gut gemachter Treble Bleed am Volume-Regler lässt die Höhen beim Zurückdrehen der Lautstärke weiterhin durch.

Auf ca. 8 runtergedreht ist der Ton angepasst, ohne matt oder leblos zu werden. Noch ein wenig weiter muss abgeregelt werden bei der 500-Ohm-Stellung, die vor allem den hohen Mitten nochmals zusätzlichen Schub gibt.

(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

In jeder Schalterposition arbeitet die passive Tonblende schön mit den Höhen, neben dem Potiwert ist auch der Kondensator sorgfältig an die spezielle Schaltung angepasst. Von eher akustisch bis deutlich elektrisch sind mehr Sounds möglich, als an zunächst annimmt, auch Anschlagsposition und -härte wird gut aufgenommen und dynamisch sensibel umgesetzt.

Für noch kontrabassigeren Ton könnte man die Saitenlage hochlegen, wobei darauf zu achten ist, die beiden großen Schrauben nicht gegeneinander zu verkanten, sondern gleichmäßig peu à peu hochzudrehen. Mit den angenehm weich zu spielenden Flats verträgt der Bass das bestens. Dass wie üblich die Seidenumwicklung am Ende der Saiten auf den Reitern aufliegt, macht sich so oder so nicht negativ bemerkbar.

RESÜMEE

Halbakustik-Bässe mit Longscale-Mensur sind nicht eben häufig. Hätte man das gerne noch bundlos, wird die Auswahl extrem klein. Der neue Epiphone Jack Casady Fretless Bass besetzt also eine überschaubare Marktlücke, in der Mitbewerber rar gesät sind – seine Qualitäten spielt er aber auch ganz für sich genommen aus.

An der Sauberkeit der Fertigung gibt es nichts zu meckern, was sich in einer sehr guten Bespielbarkeit, in der guter Ton mühelos in jeder Lage des sauberst abgerichteten Griffbretts ausgespielt werden kann, bestätigt.

An die extrem eckigen Kanten kann man sich gewöhnen – oder sie nacharbeiten (lassen). Die Tonwandlung bringt mit der sehr speziellen, aber leicht zu bedienenden Schaltung eine charakteristische Eigennote – perfekt für quasi-akustische, genau wie deutlich elektrische Sounds und für solide Bassarbeit genauso wie für innovatives Spiel auf den Spuren von Jack Casady selbst. Feines Gerät, zum fairen Preis!

Plus

● Sounds

● Werkeinstellung

● Gewicht

● Optik

● Verarbeitung

Minus

● extreme Griffbrettkanten

(erschienen in Gitarre & Bass 07/2025)