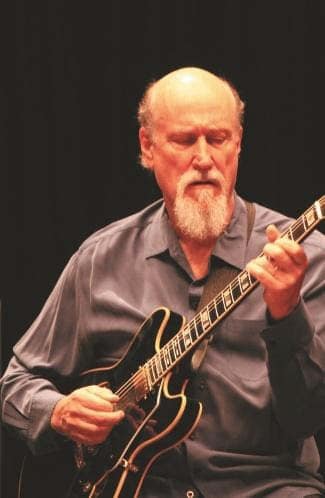

John Scofield: Country For Old Men

Hank Williams? Dolly Parton? Shania Twain? Und am Ende auch noch eine Ukulele? Versucht John Scofield etwa sich nun doch noch auf seine alten Tage ein größeres, mainstreamigeres Publikum zu erschließen? Natürlich nicht.

,Country For Old Men‘, so der originelle Name des neuen Albums vom größten und eigenwilligsten Kreativposten des modernen Gitarren-Jazz. Und dieser Titel ist – wenn man Jazz denn als Alte-Leute- Musik bezeichnen möchte – eine ziemlich genaue Beschreibung dessen, was man darauf geboten bekommt: Klassiker aus dem Country nämlich, die von Scofield und seinen langjährigen Mitstreitern Steve Swallow, Bill Stewart und Larry Goldings in einem mal mehr mal weniger jazzigen Gewand präsentiert werden. Doch der Titel führt auch in die Irre, denn tatsächlich ist das, was man am wenigsten zu hören bekommt, Country. Meist sind es nur die Themen, die an die alten amerikanischen Evergreens erinnern.

Oft dekonstruiert Scofield die Songs mit seinem Inside- Outside-Ansatz, um dann im nächsten Stück schon wieder in bluesige Gefilde abzutauchen. Die beste Erklärung des Titels – der bei dem ein oder anderen auch Assoziationen zum Film ,No Country For Old Men‘ von den Coen-Brüdern hervorrufen dürfte – liefert Scofield in einer Ansage bei seinem Konzert in der Kölner Philharmonie: „Falls ihr den Titel der neuen Platte komisch findet: Schaut euch selbst an. Ihr seid ziemlich alt geworden!“ Was natürlich ein Scherz ist, denn anders als bei Konzerten von ähnlich bekannten Kollegen an gleicher Stelle, ist das Publikum bei John Scofield durchmischter. Alt und jung, männlich und weiblich halten sich hier in etwa die Waage.

Zwar gab es bei dem Zwischenstopp in der Kölner Philharmonie keine Zeit für ein Interview, dafür beantwortete der 64- Jährige jedoch am Telefon alle Fragen und lud uns zum Soundcheck ein, der, genau wie das darauf folgende Konzert, ein paar interessante Erkenntnisse über einen unerwarteten wie sympathischen Perfektionismus des Quartetts offenbarte: Zum Start des Soundchecks schlurft Bassist Steve Swallow auf die Bühne und überprüft mit einem Stimmgerät erst einmal die Arbeit des Klavierstimmers. „Four-Forty!“ ruft er begeistert in den Saal. „440!“ Scofields Antwort: „Great! Den Typen, der das gemacht hat, sollten wir einpacken und mitnehmen!“

Kurz darauf stellt Pianist Gerald Clayton, der für diesen Tour-Abschnitt die Tasten übernahm, fest: „This room is b-flat.“ Will heißen, die Eigenresonanz der Philharmonie liegt auf dem Ton b. Prompt wird am Mischpult genau diese Frequenz etwas abgesenkt, um ein ausgewogenes Klangbild zu gewährleisten. Als die Band zur Zugabe zurückkommt, kann Scofield sein Plektrum nicht finden. Er bittet das Publikum, ihm auszuhelfen. Nachdem er mehrere ihm angebotene Plektren mit Worten wie „What’s that?“ oder „Are you kidding me?“ abgewiesen hat, entscheidet er sich schließlich: „Endlich ein grünes!“ sagt er erleichtert. „Sorry, aber Style ist schließlich alles.“ Dieser Mann hat Humor.

Interview

John, deine neue Platte zeigt nicht nur aufgrund der Song-Auswahl, wie viel Humor in deiner Musik steckt …

Ja, das kann sein. Aber das ist einfach meine Persönlichkeit und Humor passiert, ohne dass ich mir Gedanken darüber mache. Ich habe festgestellt, dass Musik besser wird, wenn man Spaß beim Spielen hat und das Ganze nicht allzu ernst nimmt. Da hilft es, wenn man ab und zu zum Beispiel mal einen Song lustig arrangiert.

Musst du manchmal selbst schmunzeln, wenn du dein eigenes Spiel hörst?

(lacht) Nein. Aber beim Jazz ist es ja so: Er klingt am besten, wenn er aus dem Ärmel geschüttelt wird und es den Musikern egal ist, wie sie klingen. Das Problem dabei ist, dass es dir natürlich nicht egal ist, wie du klingst. Schließlich machst du das alles nur, weil du gut klingen möchtest, und das ist ein schwer lösbarer Konflikt. Mir ist allerdings aufgefallen, dass es helfen kann, über die Musik zu lachen, weil du sie dann nicht mehr so ernst nimmst und dadurch automatisch besser klingst. Ich habe in den letzten Jahren bewusst versucht, beim Spielen lockerer zu werden.

Und das macht deine Musik so unterhaltsam?

Ja. Ich möchte, dass sich die Hörer durch meine Musik gut unterhalten fühlen. Aber nicht auf Kosten der Kreativität. Es gibt da draußen eine Menge Entertainment, das nicht mehr ist als eben Entertainment. Was ich jedoch mache, soll Jazz sein, also Kunst. Und trotzdem will ich, dass die Leute Freude daran haben.

Die meisten Songs auf deinem neuen Album sind in Deutschland eher unbekannt. Kannst du etwas über das Material sagen und wie du es ausgewählt hast?

Auf dem Album sind ausschließlich Country- Klassiker aus unterschiedlichen Epochen. Wobei manche schon etwas obskur und auch in den Staaten nicht allzu bekannt sind. Der Grund, warum ich mich gerade für diese Songs entschieden habe, ist, dass ich sie sehr mag und mich vor allem die Vocal-Performance beeindruckt. Wenn du die Zeit findest, geh mal auf YouTube und hör dir die Originale an.

Im Infotext zu deinem Album steht eigentümlicherweise, dass ,Samurai Hee-Haw‘ die erste Country-Nummer sei, die du jemals aufgenommen hast…

Die Marc-Johnson-Nummer? Das ist für mich kein Country.

Eben.

Hm, aber es hat immer Schnittpunkte zwischen meiner Musik, dem Jazz und der Country-Musik, die Richtung Rock geht, gegeben. Als ich in den 60er-Jahren Gitarre lernte, gab es eine Menge Rock- Bands, die auch Country-Elemente in ihrer Musik hatten. Sogar bei den Beatles war das so. Und mit dieser Musik habe ich mich beschäftigt und gelernt, wie man Country- Gitarre spielt. Gruppen wie Merle Haggard & The Strangers oder Buck Owens & His Buckaroos spielten straighten Country, was die ganzen Rock-Kids nicht mochten. Aber unter Gitarristen wurde viel über diese Bands gesprochen. Man kam gar nicht an ihnen vorbei. Deswegen war die Musik auch für mich immer präsent. Es gibt auf der Gitarre ein paar Arten der Phrasierung, die eindeutig aus dem Country kommen, und die tauchen auch in meinem Spiel immer mal wieder auf.

Wie hast du dich den Songs angenähert. Wenn man zum Beispiel das Original von ,I’m So Lonesome I Could Cry’ mit deiner Version vergleicht, fällt es schwer zu glauben, dass dies der gleiche Song ist…

Das Interessante bei der Nummer ist, dass du die komplette Melodie über einen übermäßigen Akkord spielen kannst. Wir haben also einfach über E-übermäßig improvisiert. Und die übermäßige Tonalität, also die Ganztonleiter, ist sehr instabil. Das hat nichts mit einer diatonischen Tonart zu tun. In der übermäßigen Welt bist du schwerelos. Ich war immer ein großer Fan von John Coltranes Komposition ,One Down, One Up‘. Seit 40 Jahren höre ich mir diesen Song an und versuche herauszufinden, was Coltrane da genau macht. Er improvisiert dort in einem übermäßigen Kontext. Und ich hatte einfach Lust, das über die Hank-Williams-Nummer zu probieren.

Liegt jedem Song des Albums ein derartiges Konzept zugrunde?

Ja, schon, wobei das bei der Nummer das mit Abstand radikalste ist. Bei den meisten anderen halten wir uns an die Harmonien. Bei ,Red River Valley‘, einem alten Folk-Song zum Beispiel, ist uns aufgefallen, dass er die gleichen Harmonien hat wie ,When The Saints Go Marching In‘, also haben wir das darüber gespielt. Dieses Lied trägt jeder irgendwie in sich, der sich mit Jazz-Musik befasst. ,Mama Tried‘ wiederum ist ein Drei-Akkorde-Stück, dem ich ein paar II-V-Verbindungen, wie man sie aus dem Bebop kennt, verpasst habe.

Für mich zeigt diese Platte, wie viel Jazz, Blues und Country eigentlich gemeinsam haben und wie fließend die Übergänge zwischen diesen Stilen sind.

Ja, danke. Was ich versucht habe, war den Country als Grundlage zu nehmen, aber ihn auf eine jazzige Weise zu erzählen. Deswegen ist es im Großen und Ganzen eine Jazz-Platte, auch wenn ich bei ein paar Nummern sehr viel näher am straighten Country oder am Gospel bin.

Auf der anderen Seite gelten Fans dieser Richtungen ja eher als konservativ.

Das stimmt. Country-Fans wird diese Platte nicht gefallen, aber ich habe meine eigene innere Stimme, die mir sagt, ob etwas Fake ist oder nicht. Und das würde ich bei meinem Album nicht behaupten. Allerdings bin ich auch weder ein echter Jazzer, noch ein echter Country-Musiker. Heutzutage macht sich ja jeder selbst zu dem, was er ist. Das war früher anders. Es gab eine Zeit, da waren Country-Musiker nur mit Country- Musik groß geworden. Und ein schwarzer Amerikaner, der im Süden Chicagos aufgewachsen war, hat auch nur schwarze Musik gehört. Der einzige Einfluss von damals war klassische Musik, denn das war die einzige Musik, die damals im Radio lief. Und das war überall so, egal ob in Texas oder in New York.

Kann es sein, dass noch nie so viel B.B. King in deinem Spiel war, wie auf diesem Album …

Ja, vermutlich bewege ich mich zurück in diese Richtung. Wenn ich versuche, gefühlvoll zu spielen und Melodien auszuformulieren, verwende ich mehr Vibrato als sonst. B.B. war ein so großartiger Klangformer. Und dieser Aspekt wird mir immer wichtiger, je älter ich werde. Man kann die Gitarre zum Singen bringen und B.B. war ein Meister darin.

Hattest du noch andere Einflüsse im Kopf, als du die Platte aufgenommen hast?

Nein. Ich versuche, wenn ich spiele, nicht an die Gitarristen zu denken, die ich toll finde, weil ihr Einfluss ohnehin in meinem Spiel durchkommt. Aber ich will niemanden kopieren, auch wenn ich Fan von demjenigen bin. Ich habe meinen eigenen Stil und der besteht aus einer Mischung aus verschiedenen Stilen.

Interessant ist doch aber, dass jeder bekannte Gitarrist seine Klons hat. Es gibt viele Gitarristen, die wie Pat Metheny oder Mike Stern klingen, aber ich kenne keinen, der so klingt wie du oder es wenigstens versucht.

Ich weiß. Vielleicht mögen sie mich einfach nicht so sehr wie Pat Metheny oder Mike Stern. Vielleicht ist es auch schlichtweg zu schwierig, mich zu kopieren. Ich habe schon Leute getroffen, die mir sagten, sie würden versuchen, so zu klingen wie ich, es aber nach einer Weile aufgegeben haben, weil mein Stil zu seltsam wäre. Vieles an meinem Stil basiert auf Dingen, die ich nicht kann. Manche Dinge bekomme ich einfach nicht hin und lasse sie deswegen weg.

Vor zwei Jahren noch hast du in der Philharmonie mit dem Pablo Held Trio gespielt, also jungen deutschen Musikern. Jetzt bist du wieder mit deinen bekannten, älteren Kollegen hier. Welchen Einfluss hat Alter auf den musikalischen Output?

Es ist eigenartig, aber meiner Meinung nach spielt Alter in der Musik keine Rolle mehr, sobald du anfängst zu spielen. Als ich mit Pablo, Robert und Jonas gespielt habe, habe ich zu keiner Zeit daran gedacht, wie jung sie sind. Wir haben zusammengespielt, weil ich ihren Stil verstehe und sie meinen. Natürlich sind da Unterschiede zwischen unseren Herangehensweisen, aber uns verbindet, dass wir eine Musikrichtung spielen, die sehr alt ist. Es ist ja nicht so, dass Pablo Held die Musik der jungen Leute spielen würde. Er spielt, genau wie ich, Musik, deren Wurzeln lange zurückliegen. Deswegen ist es egal, ob ich mit Pablo Held oder Steve Swallow spiele. Und das macht uns auf eine Art auch zu Freunden. Die Jungs sind sehr jung, aber wir sind Freunde und hatten eine gute Zeit zusammen, weil wir durch die Musik viele Gemeinsamkeiten haben. Vielleicht gibt es aber ein paar Spielarten des Jazz, die junge Musiker mehr ansprechen als alte. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, in der alle plötzlich krumme Taktarten verwendeten. Vor allem in den 90ern war das bei jungen Bands sehr populär. Davon hatte ich nicht viel Ahnung. Und die Musik des Pablo Held Trios unterscheidet sich vielleicht von meiner, aber es macht mir Spaß, sie in ihrer Welt zu besuchen. Und auf der anderen Seite ist es schön zu hören, was sie aus meinen eigenen Songs machen.

Dein Spiel ist also nicht anders, wenn du, wie jetzt, mit Leuten zusammenspielst, die du schon seit Jahrzehnten an deiner Seite hast?

Das Tolle daran mit Steve, Larry und Bill zu spielen, ist, dass wir nie über die Musik sprechen müssen. Ich kann mir Songs aussuchen und weiß, dass das Ergebnis gut sein wird, weil sie auf eine Weise an die Musik herangehen, der ich vertrauen kann. Es ist also sehr einfach für mich, wenn ich mit ihnen zusammenspiele und das gibt mir die Möglichkeit, mich auf die Feinheiten in der Musik zu konzentrieren. Gleichzeitig überraschen sie mich immer wieder, weil sie fantastisch improvisierende Instrumentalisten sind.

Du hast in einem Interview mal gesagt, man müsse viel üben, um das eigene Spiel zu perfektionieren. Auf der anderen Seite ist eine wichtige Säule deines Spiels der Mut zum Unperfekten. Wie passt das zusammen?

Inzwischen lasse ich die Fehler einfach geschehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass du, wenn du wirklich improvisierst und versuchst, die Musik an einen ungewöhnlichen Ort zu führen, einige technische Aspekte in deinem Spiel links liegen lassen musst. In anderen Worten: Ich lasse den „rough stuff“ an die Oberfläche, denn dadurch wird das Gesamtergebnis besser. Und ich glaube, das gilt für jeden, der sich in der Jazz-Musik bewegt. Zumindest halte ich es für falsch, die Sache anders zu sehen. Es gibt ein paar Leute, die so gut Gitarre spielen, dass dieser Aspekt in ihrem Spiel keine allzu große Rolle spielt, aber sogar bei George Benson ist er zu beobachten. Er spielt besser Gitarre, als die meisten anderen, doch sogar er geht an seine Grenzen.

Ein weiteres Geheimnis deines Spiels ist deine Picking-Technik. Du wechselst viel vom Pick zu den Fingern und auch die Stelle, wo du die Saiten anschlägst, variierst du oft.

Das ist etwas, das sich ganz natürlich entwickelt hat. Und je länger du Gitarre spielst, desto besser kannst du über deinen Anschlag den Klang der Töne formen. Ich mag den Sound beim Spiel mit Fingern, verwende aber vorwiegend ein Plektrum. Während ich spiele, lasse ich das Pick dann manchmal in meine Hand fallen und schlage die Saiten mit Daumen und Zeigefinger, manchmal auch noch mit dem Mittelfinger, an. Und der Sound, wenn man nah am Steg anschlägt, ist sehr hart, was mit sehr gefällt. Aber gerade im letzten Jahr habe ich festgestellt, dass ich im Gegensatz zu früher den Anschlag immer weiter Richtung Hals verlagere.

Du hattest ja nie diesen typischen, dumpfen Jazz-Sound auf der Gitarre. War es eine bewusste Entscheidung, genau diesen Sound nicht zu benutzen?

Als ich anfing Gitarre zu spielen, hatte ich eine ES-175 und begann ziemlich bald in Fusion-Bands zu spielen. 1975 kam ich zu Billy Cobhams Band und brauchte dafür eine andere Gitarre, weil meine 175er in dieser Besetzung nicht funktionierte. Seitdem spiele ich Gitarren im ES-335-Stil, von denen man ja sagt, dass sie zwischen Jazz und Rock liegen. Deswegen habe ich die dann auch im Jazz-Kontext verwendet. Inzwischen habe ich auch Archtop-Gitarren zu Hause und spiele sie auch, aber ich fühle mich auf ihnen nicht so richtig wohl. Ich habe mich halt an die Halbakustischen und ihre Ansprache gewöhnt.

Du hast über Jahre deine Ibanez AS200 gespielt, und mit der JSM100 gibt es auch dein Signature-Modell, das aber nicht wirklich ein Nachbau deiner AS200 ist.

Ja, aber sie haben es versucht. Das John- Scofield-Modell sollte eine Kopie meiner alten AS200 sein. Aber 2001 mussten sie ein paar Kleinigkeiten an dieser Gitarre verändern und ich bat sie, die Änderungen wieder zurückzunehmen. Aber manche Dinge waren in der Fabrik, wo sie hergestellt wurden, einfach nicht möglich.

Nun gibt es mit der Ibanez JSM10 ein neues in China gebautes Modell, das viel näher an deiner alten AS-200 dran ist. Zum Beispiel hat es diesen Tri- Sound-Switch.

Ja, und ich mag diese neue Gitarre sehr. Irgendetwas an ihr ist funky. Ich kann sie nur absolut empfehlen. Natürlich ist jede Gitarre anders und von Modell zu Modell werden immer wieder ein paar Kleinigkeiten verändert, aber daran gewöhnt man sich, bis diese Eigenheiten Teil von dem werden, was du machst. Kennst du Abraham Laboriel? Er ist ein Studio-Bassist in L.A. und in meinem Alter. Er stammt aus Mexiko und wir waren zusammen in Berklee. Er hatte einen grauenvollen Bass, der in Japan gebaut worden war, bevor das ein Qualitätsmerkmal wurde. Ich glaube, es war ein Teisco Del Ray aus den 60ern. Aber er hatte darauf einen fantastischen Sound, aufgrund der Art in der er ihn spielte. Und diesen Bass hat er auch nicht aus der Hand gegeben, als er schon ein berühmter Studio-Bassist in L.A. war. Er hatte sich an ihn gewöhnt und sein Spiel so sehr an diesen Bass angepasst, dass er mit ihm verwachsen war. Und niemand anders konnte dieses Instrument auch nur annähernd so zum Klingen bringen wie er.

Du warst in letzter Zeit auch häufiger mit einer Telecaster zu sehen.

Ja, ich wollte gerne mit diesem Sound ein wenig experimentieren und habe diese Gitarre ein paar Jahre lang in verschiedenen Projekten verwendet. Jetzt bin ich aber wieder zu meiner Ibanez AS200 zurückgekehrt.

Internet

Wer selbst einmal einen richtigen Country-Sound aus seiner Gitarre holen will, ist mit Country-Workshop von Jim Lill sicherlich gut beraten.

Aus Gitarre & Bass 11/2016

Kommentar zu diesem Artikel

Pingbacks