(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

Ende der 90er spielte ich einen TL-6, Peaveys Versuch, in Boutique-Bereiche vorzustoßen (und mein Versuch, mit einem Sechssaiter warm zu werden). Ich wurde hellhörig, als ich erfuhr, dass der von mir sehr geschätzte Mike Porcaro in seinem unermüdlichen Bemühen, sich im dichten Live-Sound von Toto durchzusetzen, nach Ibanez, Status, F-Bass, Alembic, MusicMan und etlichen anderen zum neuen Peavey Cirrus wechselte.

Dem blieb er bis zu seinem viel zu frühen Tod treu und war neben John Taylor von Duran Duran der auffälligste Cirrus-Botschafter. Zum Test habe ich einen brandneuen Peavey Cirrus 5 erhalten, der weder aus Meridian im US-Staat Mississippi noch aus Indonesien stammt, wie der 2017 hier im Heft getestete, sondern aus Hořovice in Tschechien. Dort sitzt die Firma NBE, die neben eigenen Marken wie Esh und Clover auch im Auftrag fertigt, zum Beispiel für Spector oder eben Peavey.

(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

WOLKEN AM HIMMEL

Die erste Begegnung mit dem neuen Cirrus ist … anders. Aus dem Karton ziehe ich einen soliden und schicken Koffer, aus dem ich einen – für meinen Geschmack – sehr schönen Bass ziehe. Eine kurze Sichtprüfung ergibt eine gute Einstellung, also direkt mal an den Amp damit! Und das … kann nicht stimmen. Die Saiten klingen unausgewogen und fühlen sich auch so an. Der Messschieber bringt Klarheit: Die beiden tiefen Saiten sind beide Stärke 115, und die als H-Saite aufgezogene hat die Wucht eines gut abgehangenen Einmachgummirings. Ein komplett neuer Satz Saiten gibt mir nicht nur die Möglichkeit, den Klang realistisch zu beurteilen, sondern auch die Gelegenheit, den Bass von Grund auf einzustellen. Das beginnt mit dem Steg-Pickup, der viel zu tief in seiner Fräsung sitzt und mehr Unterfütterung benötigt, und setzt sich mit der Saitenlage und Oktavreinheit fort. Letztere ist vor allem deutlich zu verbessern – kein Wunder bei dieser seltsamen Zusammenstellung.

(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

Wie bei dieser Konstruktion üblich, müssen zunächst die Saiten gelöst, dann die arretierende Madenschraube entfernt und schließlich der Reiter verschoben und fixiert werden. Eigentlich. Frustrierenderweise rückt das Festziehen der kleinen Schraube den Reiter einige Millimeter nach hinten (und beim Lösen nach vorne … ). Nachdem ich das eingeplant habe, bekomme ich die Einstellung endlich hin. Anschließend stelle ich mich der nächsten Geduldsprobe in Form der Halsstellschraube. Die Schraube selbst funktioniert ganz unproblematisch und stellt die Krümmung sauber ein. Um an sie heranzukommen, müssen aber für die drei Schräubchen in der Abdeckung drei Saiten gelöst und beiseitegelegt werden. Gut, die A-Saite muss auch für den Inbusschlüssel weichen, aber die beiden anderen … Da habe ich schon schönere Lösungen gesehen. Dafür ist die Bespielbarkeit jetzt aber extrem entspannt!

Der Korpus mit seinen klaren, schnörkellosen Linien liegt extrem gut an und bietet dank des langen oberen Horns eine optimale Balance. Dass der Cirrus eine verlängerte 35″-Mensur hat, merke ich erst beim Nachmessen. Die Grundlage des Bodys sind Seitenteile aus Erle mit Deckenteilen aus sehr schön gemasertem, geflammtem Ahorn, die den durchgehenden Hals offen zur Schau stellen. Dieser besteht ebenfalls aus Ahorn, allerdings der unauffälligeren Sorte, und ist mit Purple-Heart-Streifen abgesetzt. Insgesamt ein ziemlich helles Kerlchen, es gibt aber auch farbige Finishes oder Wenge als Top. Für das Griffbrett kommt Palisander zum Einsatz, verziert mit einer einzigen, dezenten „C”-Einlage am 12. Bund und natürlich Punkten in der Flanke.

(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

Schon der Vorgänger des Cirrus hatte zur Stabilisierung der ebenfalls sehr klar geschnittenen Kopfplatte eine Auflage aus Graphit. Die Power Plate auf der Rückseite ist erst bei den neueren Ausführungen dazugekommen und auch beim Testbass verbaut. Diese Graphit-Einlage ist ein Enkel des Fatheads, einer Erfindung von Aspen Pittman/Groove Tubes. Mit einer großen Messingplatte wollte er hinten auf dem Headstock Deadspots den Garaus machen. Dessen Nachfolger ist der Fat Finger, der immer noch von Fender vertrieben wird. Aber ich schweife ab … Auch die Power Plate soll stabilisieren und für mehr Sustain und Gleichmäßigkeit im Ton sorgen.

Praxistest und Resümee auf Seite 2 …

(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

KEIN WÖLKCHEN AM HIMMEL

Trocken gespielt kann ich bei beidem nicht klagen, im Gegenteil – genau die Ansprache, die ich von einem Edelbass erwarte. Das Pickup-Format ist dafür unerwartet. Die alten Peavey VFLs (Vertical Flux Loading) übten angenehm wenig Zug auf die Saiten aus, ihre Oberseite folgte der Griffbrettwölbung und sie hatten einen breitbandig-dynamischen Ton. Aufbauend darauf sollen die neuen Modelle das Design gar verbessern, ohne dass beschrieben wird, wie. Auf jeden Fall sind sie jetzt zugekauft, die vergossenen Pickups sind von G&B. Dahinter verbirgt sich kein lukrativer Nebenerwerb unsererseits, sondern ein großer koreanischer Hersteller. Geregelt wird mit Volume, Balance und aktivem Dreiband-EQ, ohne Batterie geht also nichts.

(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

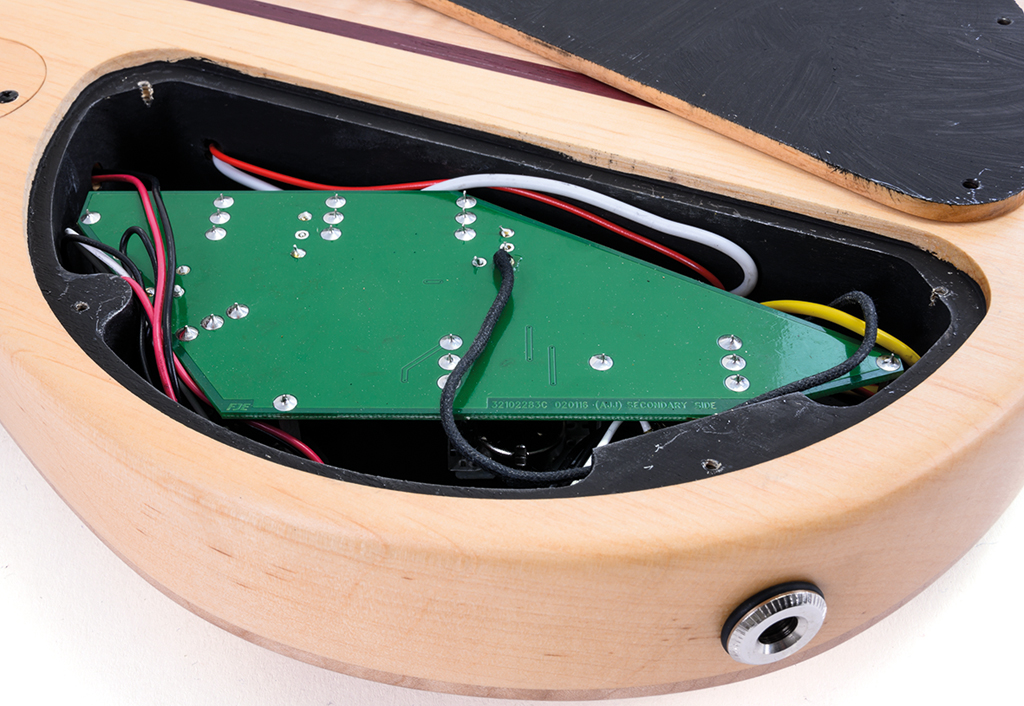

Das gesamte E-Fach füllt eine Platine aus, was sehr sauber wirkt, im Servicefall aber nicht ganz einfach sein dürfte. Im Hier und Jetzt wiegt schwerer, dass der Deckel des Batteriefaches ebenfalls aus Holz ist, aber zum einen nur mit kleinen Holzschrauben befestigt ist und sich zum anderen so präzise einpasst, dass er sich kaum herausnehmen lässt. (Ein kleiner Saugnapf schafft Abhilfe!)

(Bild: Dieter Stork)

(Bild: Dieter Stork)

Pluspunkte gibt es für das entspannte Gewicht und die sehr gute Balance am Gurt. Das eher flache D-Profil lässt sich mühelos durch alle Lagen bespielen – auch der allerhöchste Bund steht frei vom Korpus und ist ohne Verrenkungen erreichbar. Meine anfängliche Skepsis gegenüber den weniger originell wirkenden Pickups löst sich am Amp in Wohlgefallen auf. Der akustische Breitbandton findet seine elektrische Entsprechung mit tiefen Bässen, starken Mitten und einem feinen Lispeln in den Höhen, die den Cirrus, wie schon das ursprüngliche US-Modell, in Richtung Ken Smith befördern. Klar, mit glockigem Obertone, und Slap-bar bis runter auf die H-Saite – das ist schon beeindruckend! Ich kenne die aufgezogenen Nickelplated-Saiten eigentlich als eher mild, hier knallen sie mit reichlich Zing. Auch beim Tschechen klingt das auf angenehmste Weise „vorproduziert”, damit kann man bei Aufnahmen direkt etwas anfangen. Und Variationen des Themas bietet der Bass ja auch noch. Der Balanceregler arbeitet feinfühlig, die Klangregelung hat keinen extremen Hub und darf auch kräftiger zum Nachwürzen genutzt werden. Wenn man die Höhen komplett herausnimmt, erhält der Halspickup einen etwas zurückhaltenderen Charakter, der trotzdem weder Präsenz noch Präzision vermissen lässt, während der Stegpickup ziemlich immer von mehr Bassfundament profitiert. Das bleibt in allen Pickup-Kombinationen immer klar und wird entsprechend leistungsfähiger Anlage vorausgesetzt nie schwammig. Ich glaube, Mike Porcaro hätte auch dieser Cirrus gefallen.

RESÜMEE

Als ich anfing, mich für Bässe zu interessieren, hatte Peavey den Ruf, entweder innovative, aber extrem schwere Instrumente wie den T-40 oder solide, aber etwas langweilige Arbeitsgeräte wie den Foundation zu bauen. Davon war beim Cirrus schon bei seiner Einführung nichts mehr zu spüren. Zwar brauchte mein Testbass anfangs eine Menge Zuwendung (das – sagen wir mal – originelle Setup des Testbasses schreiben wir mal dem Montagsmodell zu), doch dann entpuppte er sich absolut überzeugend als eigene Edelbass-Interpretation mit klarer Linienführung und ebenso klarem Ton. Sustain, Ansprache und Obertöne sind ebenfalls großartig, was sich allerdings im Preis niederschlägt … dennoch zum Antesten sehr empfohlen! ●

Plus

● Sounds

● Elektronik

● Bespielbarkeit

● Spielgefühl

● Mechaniken

● Pickups

Minus

● Setup Testbass

● Deckel Batteriefach

● Platzierung Schrauben Stahlstabdeckel

● Einstellprozedur Brücke

(erschienen in Gitarre & Bass 10/2025)

Die Instrumentenbauer aus Tschechien verstehen ihr Handwerk! Vor 30 Jahren habe ich meinen NEUSER Edelbass, 5Saiter, erworben, dieser wurde unter Generalaufsicht inkl. Endkontrolle von Neuser in Tschechien in Handarbeit produziert…mit Bartolini PickUps.

, total gut eingestellt ab Werk!

Is ja doll Rudi!

Was soll man von einem Bass für 4‘000.- Euro halten der in einem solchen Zustand ausgeliefert wird? Meinen nächsten Neuwagen repariere ich auch erstmal, kost ja nix

täusch ich mich, oder sind 2 der Bohrlöcher vom Elektronikfach viel zu nah am Rand und daher ausgerissen?

Das schaut alles ziemlich unsauber aus…v.a. v.a. bei einem 4000€ Instrument völlig inakzeptabel.

Du täuschst Dich nicht! Peinlich und völlig inakzeptabel – egal in welcher Preisklasse!

Unglaublich, dass so ein Teil ausgeliefert wird. Und dann noch in dieser Preisklasse.