Workshop

Blues Bootcamp: Marcus King

von Peter Fischer, Artikel aus dem Archiv

(Bild: Ben Houdijk/Shutterstock)

(Bild: Ben Houdijk/Shutterstock)

Greetings and salutations, my dearest Blues friends! Na, was geht ab bei euch? Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der letzten Episode über den Gitarristen Greg Koch und seine Lieblingskonzepte. In dieser Episode geht es um einen Shootingstar der internationalen Gitarrenszene: Marcus King.

WER IST DIESER MARCUS KING?

Marcus King (*11.03.1996 in Greenville, Carolina) ist einer der eindrucksvollsten Gitarristen der letzten Jahre und überzeugt auch als Sänger und Songwriter. Er ist Teil einer neuen Generation von jungen, amerikanischen Gitarristen und Musikern, die einerseits technisch hervorragend, aber auch emotional authentisch sind. Marcus King stammt aus einer Musikerfamilie und steht schon mit 8 Jahren mit seinem Vater dem Bluesgitarristen Marvin King auf der Bühne.

Nach Kursen in Jazztheorie und Jazzperformance, gründet er 2013 mit 17 Jahren die Marcus King Band, deren Debutalbum ‚Soul Insight’ sich 2015 in den amerikanischen Blues Charts platzieren kann. Nach zwei weiteren Alben löst sich die Band auf, und der nächste Schritt in eine Solokarriere folgt.

Mit der Unterstützung von so renommierten Produzenten wie Dan Auerbach von The Black Keys und Rick Rubin entstehen drei weitere Alben, die ihn an die Spitze aufstrebender amerikanischer Künstler bringen. Dazu kommt − wie heute fast verpflichtend − eine sehr starke Präsenz in Social Media und eine sehr enge Zusammenarbeit mit populären Equipmentherstellern.

Sein populärstes Album ist das 2020 veröffentlichte ‚El Dorado’ − das erste Soloalbum, für das er eine Grammy-Nominierung erhält. Seine populärsten Songs sind aktuell das schon fast poppige ‚Rita Is Gone’ sowie die wunderbare Country Ballade ‚Goodbye Carolina’. Wirklich starke Songs.

Wenn man wie Marcus King in eine Profimusikerfamilie geboren wird, kann man es nicht verhindern, dass man schon in sehr jungen Jahren mit Musik in Berührung kommt, die für Altersgenossen vielleicht eher ungewöhnlich wäre. In der Musik von Marcus King findet man sehr viele unterschiedliche stilistische Elemente und Richtungen.

Auf seinen Alben kann man traditionellen Blues, aber auch Funk, Country, Soul der 1970er Jahre, Gospel und nicht zuletzt eine große Portion Southern Rock hören. Dementsprechend vielschichtig sind seine musikalischen Einflüsse. Bei der Gitarre sind die Klassiker wie Albert King, B. B. King, Stevie Ray Vaughan und Duane Allman klar erkennbar. Aber auch Sängerinnen wie Janis Joplin und Aretha Franklin prägen den jungen King stark.

Auf seiner Tournee im Sommer dieses Jahres spielte King vorwiegend den Prototyp seines Gibson ES-345 Signature-Modells − eine Kopie der Gitarre seines Vaters, auf der er in seiner Jugend fast ausschließlich gespielt hat. Dazu kamen überraschenderweise eine Gibson Barney Kessel, verschiedene Gibson Akustikgitarren sowie eine Telecaster bei ‚Rita Is Gone’.

Über ein recht überschaubares Pedalboard ging es dann in Signature-Amps von Orange. Was schön 1970er-mäßig klang, war ein Phaser Pedal, das sowohl bei Rhythmus-Parts als auch bei Soli eingesetzt wurde. Das war sehr erfrischend und für das traditionelle Blues-Genre eher unüblich, für Soul und Funk aber doch sehr typisch und stilprägend.

Apropos 2025 Tour – an dieser Stelle muss ich unbedingt mal auf den zweiten Gitarristen der Band eingehen: Sein Name lautet Drew Smithers und er ist ein herausragend guter Slide-Gitarrist in der Tradition eines Duane Allman. King und er haben sich am Ende einiger Songs wunderbare Gitarrenduelle geliefert, die sehr stark an die Allmann Brothers erinnerten. Diesen Namen wird man sich unbedingt merken müssen!

Interessant fand ich auch, dass die Liveversionen seiner Songs deutlich rockiger klangen als die Studioversionen, die doch sehr oft durch stilprägende Produktionselemente wie Gospelchöre oder Bläsersätze ergänzt worden sind. Schade eigentlich, denn gerade diese Elemente tragen maßgeblich zum Reiz der Alben bei. Ist aber bestimmt Geschmackssache …

CHARAKTERISTISCHE STILELEMENTE

Wie schon angedeutet, geht die stilistische Vielfalt von Markus Kings weit über das Blues-Genre hinaus. Das gilt besonders für seine äußerst abwechslungsreichen Kompositionen. Hier geht es quer durch alle Facetten und Genres amerikanischer Musik.

Country, Southern Rock, Soul, Funk, Pop und natürlich auch der Blues – man findet eigentlich alles bei ihm. Das bedeutet somit auch, dass man andere harmonische Strukturen und Klangfarben vorfindet als im Blues oder Jazz. Genrebedingt findet man in den oben genannten Stilen überwiegend Akkordfolgen in Mixolydisch und Dorisch, aber auch schon mal einfaches Dur oder Moll. Vielleicht brauchen wir an dieser Stelle mal einen kleinen Ausflug in die Welt modaler Harmonik. Wie wäre es?

MODALE HARMONIK – ERSTE SCHRITTE

Mein Lieblingsthema. Man kann − wenn man will − dazu ein richtiges Fass aufmachen, was wir aber an dieser Stelle nicht tun werden. Wir halten es schön übersichtlich und einfach.

Ein Großteil der westlichen Popularmusik basiert auf dem ionischen System oder einfacher gesagt, der guten alten Durtonleiter und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Startet man diese Tonleiter auf jedem weiteren ihrer Töne, verschieben sich die Halbtonschritte, und man erhält die sechs weiteren Modi der Durtonleiter.

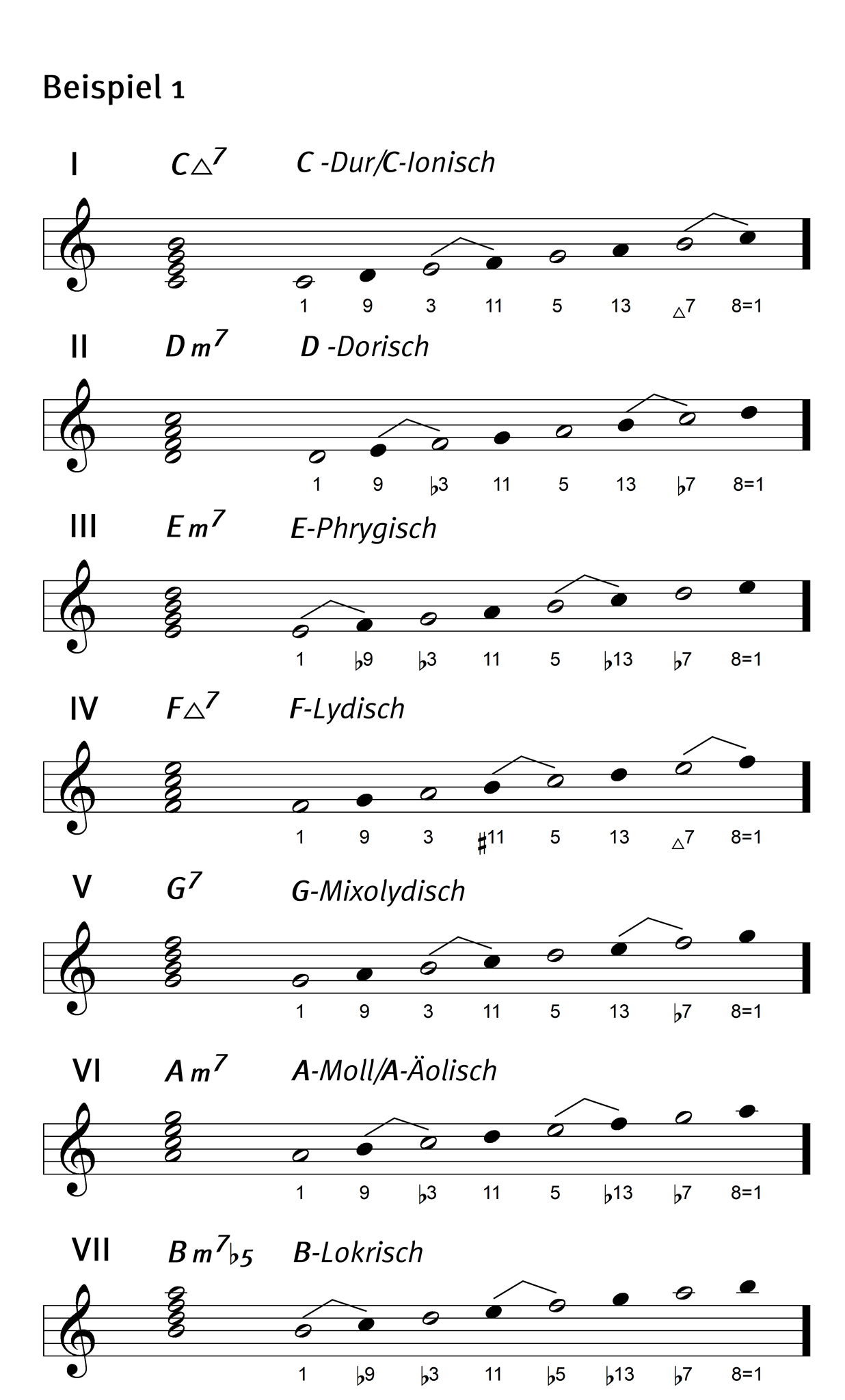

Diesen Tonleitern kann jeweils ihr Stufenakkord zugeordnet werden, womit man automatisch eine passende Skala zum Improvisieren für den jeweiligen Akkord erhält. In Beispiel 1 findest du dies nochmal zusammengefasst.

Der nächste Schritt zu den modalen Akkordfolgen ist simple. Eine modale Akkordfolge muss zwei Kriterien erfüllen:

- Sie darf ausschließlich aus den Stufenakkorden der Stammtonart bestehen

- Sie muss den angepeilten Stufenakkord/Modus als tonalen Mittelpunkt erscheinen lassen.

Mixolydisch und Dorisch sind zwei Klangfarben, die in den oben genannten Genres sehr häufig verwendet werden. Mixolydisch ist beispielsweise die bestimmende harmonische Klangfarbe des Classic und Southern Rock (AC/DC, Kiss, Aerosmith etc).

Wollte man nun zum Beispiel eine mixolydische Akkordfolge in G-Mixolydisch zusammensetzen, ginge das folgendermaßen: Der Stufenakkord für die mixolydische Tonleiter ist der fünfte Stufenakkord, also ein Dom7-Akkord. Dieser Akkord muss am Ende als klangliches Zentrum fungieren.

In unserem Fall wäre das G7. Nun sucht man sich andere Stufenakkorde dazu, die dieses Ziel unterstützen. Da gibt es einige Varianten und Möglichkeiten, wenn auch nicht unzählig viele (was übrigens auch für die anderen Modi gilt).

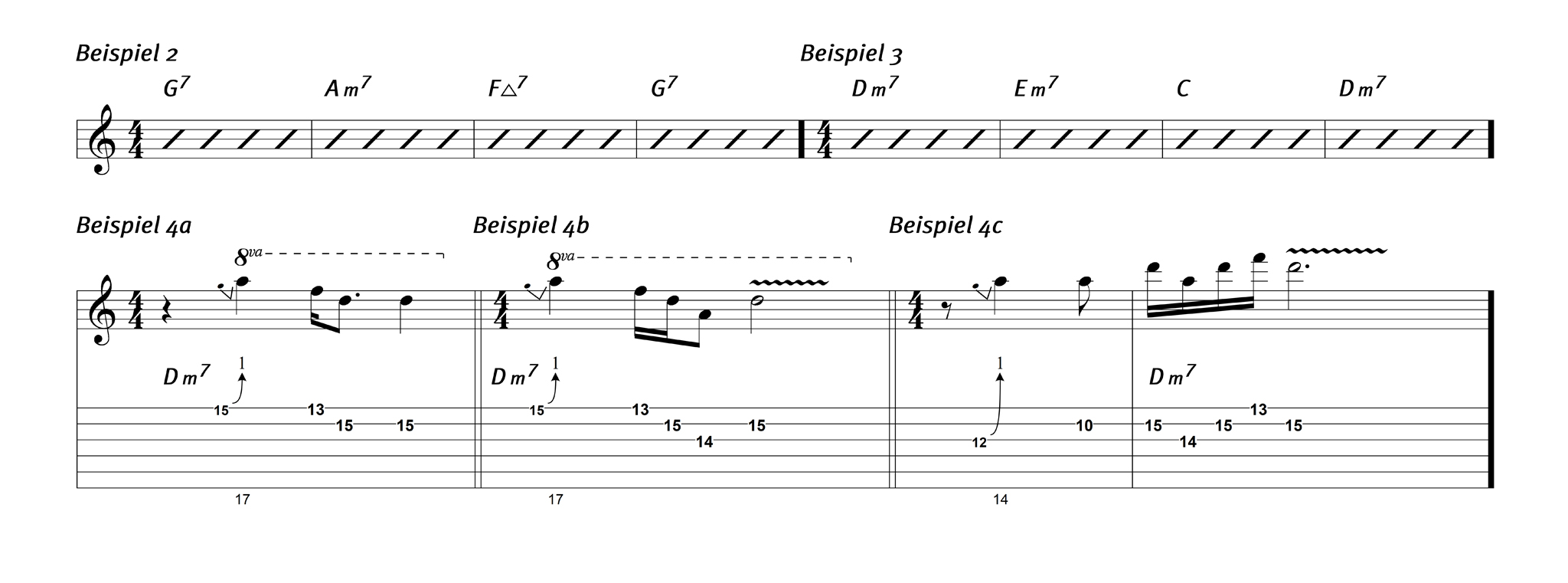

Hier ist ein einfaches Konzept, eine modale Akkordfolge zu generieren: man startet vom Zielakkord (in unserem Fall G7) geht einen Stufenakkord höher (Am7), danach einen Stufenakkord tiefer (Fmaj7) und landet zum Schluss wieder auf G7 (Beispiel 2). Ob man dabei drei- oder Vierklänge benutzt ist Geschmackssache. Wollte man den Marcus-King-Style nachempfinden, würde ich eher Vierklänge nehmen.

Den gleichen Prozess vielleicht nochmal für Dorisch? Okay, gerne! Die dorische Tonleiter ist der zweite Modus der Durtonleiter, in unserer Stammtonart wäre der Zielakkord, der das tonale Zentrum werden soll, also Dm7.

Auf diesem Akkord wird gestartet, dann wollen wir einen Stufenakkord höher (Em7), einen Stufenakkord tiefer (Cmaj7) und schließlich wieder auf Dm7 landen (Beispiel 3). Fertig!

NATÜRLICH gibt es noch andere populäre Akkordverbindungen für Mixolydisch und Dorisch, aber diese sind definitiv ein guter Einstieg.

Bei beiden Klangfarben fällt übrigens auf, dass der Eindruck, dass man am Ende harmonisch gesehen „ans Ziel” kommt, einfach nicht so stark ausgeprägt ist wie zum Beispiel in Dur oder Moll. Das ist einfach so und macht andererseits einen großen Reiz modaler Harmonik aus.

Noch ein Gedanke, weil meiner Meinung nach sehr viele Missverständnisse und Irrtümer zu den Themen Modi, Modale Improvisation und Komposition etc. im Umlauf sind: Es kommt NIE auf die solistisch gespielten Töne oder irgendwelche Tonleiterfingersätze an, in welchem Mode man sich befindet, sondern IMMER auf die Akkordfolgen über die gespielt wird. IMMER.

Was man dann und mit welchen Tools darüber improvisiert, ist eine ganz andere Frage, deren Antwort stark von dem Musikstil und den historisch gewachsenen Hörgewohnheiten abhängt. Bei der Akkordfolge von Beispiel 2 würde ich als Ausgangspunkt mal die G-Dur- oder G-Dominant-Pentatonik probieren und bei Beispiel 3 die D-Blues-Tonleiter.

WAS KANN MAN VON MARCUS KING LERNEN?

Space – the final frontier.

Das unbestrittene Highlight bei Show von Marcus King in Dortmund neulich, war der schon fast poppige Song ‚Rita Is Gone’. Hört man die Alben, fällt auf, dass diese vorallem auf Songcontent und Vocalperformance ausgelegt sind.

Klar, es gibt, schöne Gitarrensoli, aber diese sind von ihrer Länge und ihrer Art ganz klar dem Song untergeordnet. Anders als bei Joe Bonamassa bekommt man bei Marcus King nicht lange Soloeskapaden am Ende zahlreicher Songs präsentiert, sondern nur dieses eine, knapp drei Minuten lange Gitarrensolo.

Zu Beginn lässt er sehr viel Platz zwischen den einzelnen Phrasen und verdichtet das Solo dann Schritt für Schritt. Aber wie „führt” und kontrolliert man eigentlich ein Solo?

Geht man davon aus, dass Gitarrensoli in der Regel aus zweitaktigen Phrasen bestehen, ist die einfachste Strategie, die Dynamik eines Solos durch die Platzierung der Einstiegsphrase zu steuern. Dabei gibt es drei Varianten:

- Als Antwort/Reaktion auf den Akkord, also z.B. auf die zweite Zählzeit im Takt

Hier sind zur Verdeutlichung drei unterschiedliche Einstiegsphrasen − diesmal in D-Moll − damit sie gut zum Solo dieser Episode passen (Beispiel 4). Lick 4a startet eine Solopassage eher abwartend, während die anderen beiden mehr und mehr die Führung innerhalb des Solos übernehmen könnten.

Das Livesolo von ‚Rita’ in Dortmund war wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man zu Anfang auch erstmal sehr bequem und selbstbewusst Pausen „spielen” kann, um den Zuhörer an das Solo zu fesseln und neugierig zu halten. Also die Zuhörer ruhig mal ein bisschen warten und die vorige Phrase verdauen lassen.

Das Solo zur heutigen Episode ist dem oben schon mehrfach angesprochenen Song nachempfunden, mit leicht veränderten Akkorden, die aber typisch für Kings Stil sind. In Beispiel 5 findest du die Akkordfolge dazu.

Das Solo (Beispiel 6) ist zwar „nur” 24 Takte lang und kann natürlich nicht diesen enormen Spannungsanstieg des Livesolos nachempfinden, aber ich habe einige Licks und Ideen daraus in diese Episode importiert. Bei diesem Solo kommt es mehr darauf an, wie die Phrasen gesetzt sind und Luft gelassen wird, und weniger darauf, mit welchen Tools gespielt wird (überwiegend D-Blues und ab und zu mal eine None dazu). Viel Spaß damit.

So viel für heute. Viel Erfolg beim Üben und auch sonst so. Haltet durch und bleibt echt. Immer!

Das könnte dich auch interessieren

Die ES 345 (das Original) war die Gitarre seines GROSS-Vaters….

Die Gitarre, die wie eine Gibson Barney Kessel aussieht, ist übrigens eine Banker El Dorado, im Prinzip eine Barney Kessel Kopie. In dem sehr empfehlenswerten PG-Video “Why Music Is My Medicine” mit John Bohlinger stellt er sie am Ende vor.