(Bild: Shutterstock / Gansstock)

(Bild: Shutterstock / Gansstock)

In der letzten Folge haben wir einiges über die Herleitung und die intervallische Struktur von Melodisch Moll gelernt und mithilfe einiger Übungen einen ersten Zugang zu diesem neuen harmonischen Universum geschaffen. Heute gehen wir mehr ins Detail.

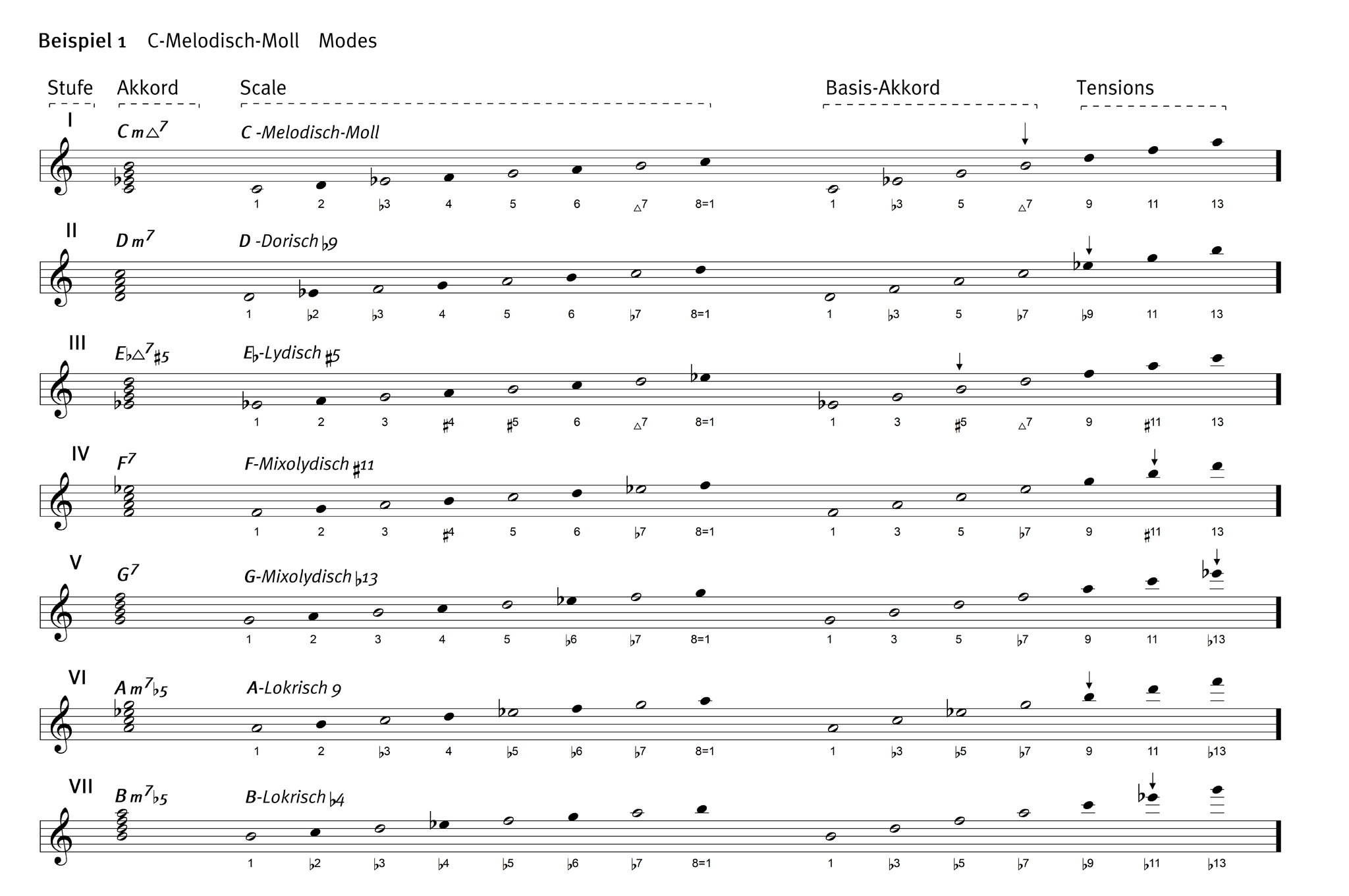

Wie beim herkömmlichen Dur/Moll-System gibt es auch bei Melodisch Moll sieben verschiedene Modes, die in Beispiel 1 in einer Übersichtstabelle zu sehen sind. Auf der I. Stufe steht C-Melodisch-Moll. Der Akkord ist Cm△7. Unter Scale seht ihr C-Melodisch Moll in Notenschrift.

Mit den Zahlen 1, 2, b3, 4, 5, 6, △7 wird die Intervallstruktur sichtbar. Mit dieser Formel lässt sich Melodisch Moll in alle zwölf Tonarten transponieren. Spielt man Melodisch Moll in Terzschichtung (wie in Beispiel 6 der letzten Folge), erhalten wir zunächst den vierstimmigen Basis-Akkord (1, b3, 5, △7) und dann die drei Tensions (9, 11, 13, also mögliche Akkorderweiterungen). Der charakteristische Ton von C-Melodisch-Moll ist die große Septim △7, markiert mit einem Pfeil.

Auf der II. Stufe entsteht dann D-Dorisch b9. Wie kommt es zu dieser etwas seltsam wirkenden Bezeichnung? Ganz einfach: Im Unterschied zu D-Dorisch wird aus der 2/9 eine b2/b9, aus E wird Eb. Diese b9 ist auch der mit einem Pfeil markierte charakteristische Ton.

Eb-Lydisch #5 auf der III. Stufe wird charakterisiert durch die #5. F-Mixolydisch #11 hingegen durch die #11. G-Mixolydisch b13 auf der V. Stufe entspricht bis auf die kleine Sexte/Tredezime G-Mixolydisch.

A-Lokrisch 9 auf der VI. Stufe unterscheidet sich von A-Lokrisch durch die große None (9). B-Lokrisch b4 auf der VII. Stufe schließlich verdankt seinen Namen der verminderten Quarte. Diese umfasst wie die große Terz vier Halbtöne, ist aber trotzdem eine Quart, weil sie die vier Skalentöne B, C, D und Eb umfasst.

Wir sehen also, dass sich C-Melodisch-Moll zwar nur durch die kleine Terz Eb von der C-Dur-Tonleiter unterscheidet, die Auswirkungen sind allerdings gewaltig, was die harmonischen Möglichkeiten und auch die Spieltechnik angeht.

AUS B-LOKRISCH B4 WIRD B-ALTERIERT

Auch wenn prinzipiell alle Modes von Melodisch Moll wichtig und auch in der musikalischen Praxis bedeutsam sind, gibt es doch eine gewisse Hierarchie. Von der alterierten Skala hat wahrscheinlich jeder, der sich mit Harmonielehre beschäftigt, zumindest schon mal gehört. Alteriert gilt aber als sperrig im praktischen Einsatz, schwer zu hören. Betrachten wir zunächst die Herleitung:

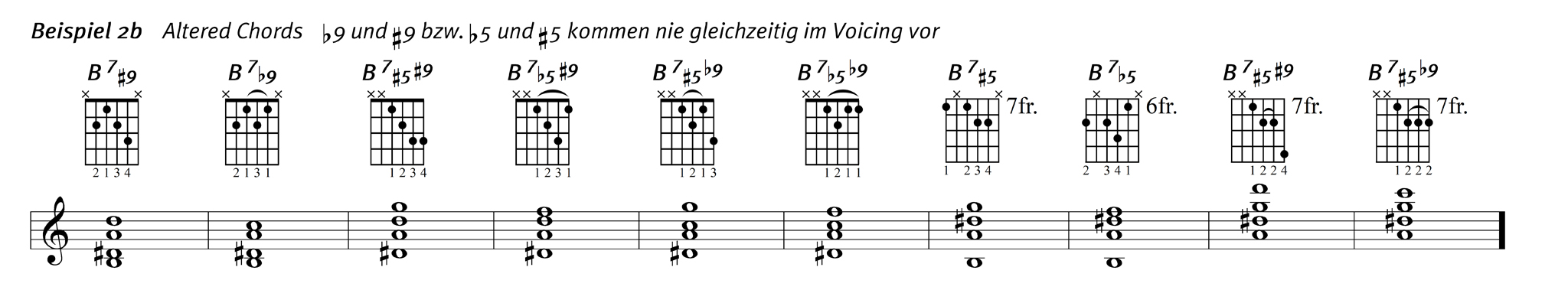

Auf der VII. Stufe von C-Melodisch-Moll steht ja, wie wir gerade gelernt haben B-Lokrisch b4. In Beispiel 2a sehen wir, wie durch enharmonische Umdeutung B-Alteriert entsteht. Was aber bitte ist enharmonische Umdeutung? Ganz einfach: Aus Eb wird D#, und mit B (1), D# (3) und A (b7) haben wir die zentralen Bestandteile des Dominant-Septakkords B7. Dieser wird dann durch die Tensions b9 (= C), #9 (= C##), b5 (= F) und #5 (= F##) gefärbt.

Beispiel 2b zeigt einige der gebräuchlichsten Gitarren-Voicings. Gleich das erste Voicing B7#9 dürften wohl alle Gitarristen kennen, das ist der berühmte „Hendrix”-Akkord. Beispiel 3 liefert uns mit B-Alteriert in der VII. Lage die Basis für die folgenden Beispiele.

Wenn man allerdings nur die Skala rauf und runter spielt, lernt man sie nicht richtig kennen. Die beste Therapie dagegen sind leitereigene Intervalle. Beispiel 4 zeigt als Einstieg Terzen, Quarten und Quinten. Und schon in einer Lage geht es gleich richtig zur Sache.

Mit der b4 und der #5 begegnen wir Intervallen, die im Dur/Moll-System nicht vorkommen. Ideal ist, diese Übungen aufs komplette Griffbrett auszudehnen. Ein Turboboost für Technik und Gehör.

Die Beispiele 5 und 6 zeigen, dass sich alterierte Akkorde nach Dur wie nach Moll auflösen können. In Beispiel 7 sehen wir, wie sich mit dem Triad-Pair F- und G-Dur wunderbar klingende alterierte Linien kreieren lassen.

(erschienen in Gitarre & Bass 07/2025)