Greetings and salutations, my dearest Blues friends! Na, was geht ab bei euch? Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Solo und den Konzepten der letzten Episode zum Thema Don Mock und seinen ‚Artful Arpeggios’. Was für ein tragischer Zufall, dass es in der letzten Folge noch einmal um Don Mock ging, der am 15. April im Alter von 74 Jahren leider verstorben ist. Was für ein Verlust. Wie schon angekündigt, wird es in dieser Episode noch einmal um Larry Carlton und Upper-Structure-Sounds gehen, natürlich wieder verpackt in blauem Papier.

LARRY CARLTONS SUPER ARPEGGIO

Über Larry Carltons beeindruckende Karriere habe ich ja schon in Ausgabe 04/2025 geschrieben. Deshalb verzichte ich an dieser Stelle mal auf weitere Schwärmereien. In einigen Publikationen über Larry Carlton taucht immer wieder der Begriff „Super Arpeggio” auf, der dort jedoch in der Regel leider nicht wirklich detailliert erklärt wird. Es handelt sich dabei um ein Konzept für Upper-Structure-Sounds, wie wir sie nun schon häufiger als Thema hatten.

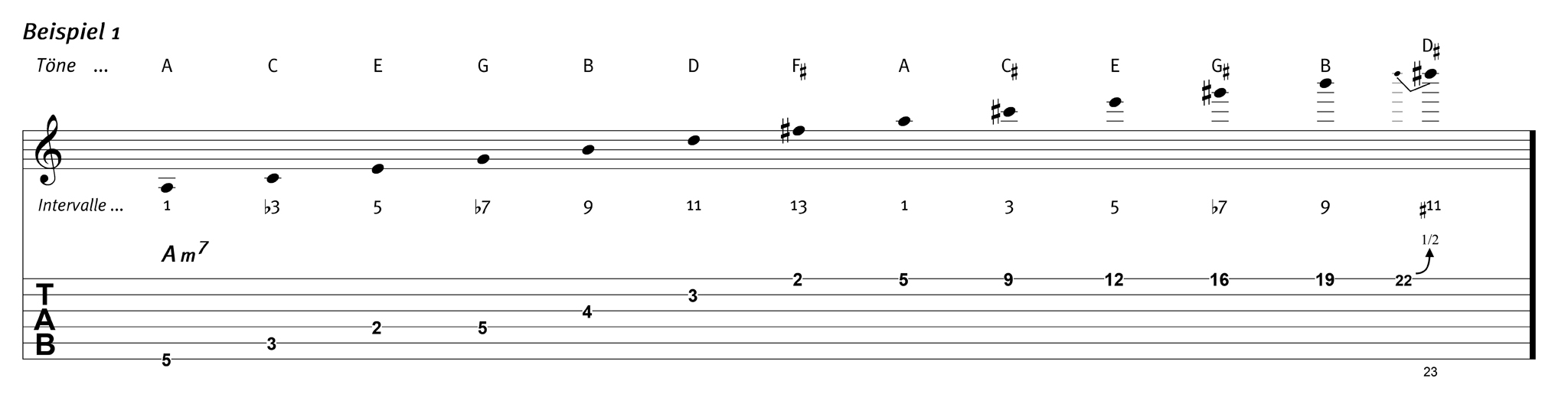

Die Grundlage unserer Überlegungen sind diesmal jedoch nicht Vier-, sondern Dreiklänge. In Beispiel 1 findest du Carltons Super Arpeggio für einen Am7-Akkord. Berechtigterweise kommt sehr schnell die folgende Frage auf: Äh … Hä? Bei näherer Betrachtung des Innenlebens dieses riesigen Apparates fällt auf, dass es sich bei diesem Super Arpeggio nicht um EIN Arpeggio handelt, sondern eine verschachtelte Abfolge von sich abwechselnden Moll- und Durdreiklängen.

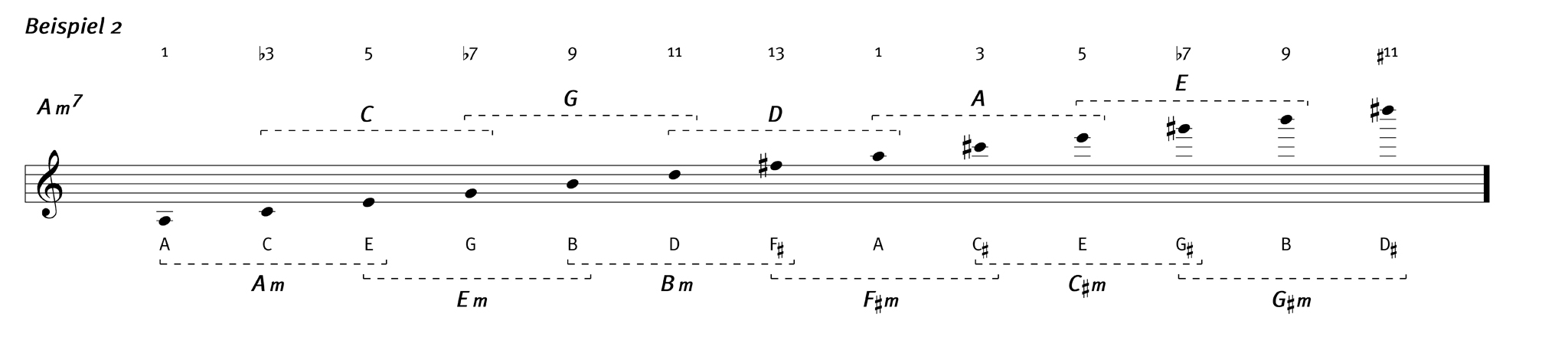

In Beispiel 2 findest du die Decodierung dazu. Ähnlich wie die Vierklänge der vergangenen Folgen überlappen sich diese Dreiklänge und greifen ineinander über, allerdings mit dem nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass es sich ausschließlich um Dur- und Molldreiklänge handelt.

Ein Wort zu Fingersätzen: Natürlich ist man NICHT auf die in Beispiel 1 vorgeschlagene Möglichkeit festgelegt. Diese Dreiklänge lassen sich in ZIG anderen Varianten auf dem Griffbrett finden und spielen, die den Rahmen jetzt allerdings sprengen würden. Kriegt man aber auch ganz gut selbst raus.

WARUM EIGENTLICH DREIKLÄNGE?

Vierklänge in Form von Septimen-Arpeggien haben die Eigenschaft, sehr schnell einen jazzigen Sound zu generieren. Das ist gut. Wenn man das mag und möchte. Dreiklänge hingegen klingen etwas … neutraler, moderner und verteilen nicht so schnell diesen Jazz-Duft. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Dreiklänge an sich betrachtet (und gehört), doch recht eindeutige und einfache Klänge sind, die weniger „reizen” als ihre vierstimmigen Kollegen.

Wie benutzt man dieses Konzept? Im Prinzip ist es wie bei vierstimmigen Arpeggien. Z.B. über einen Am7 Akkord: Spielt man über diesen Akkord einen A-Moll-Dreiklang, ist der entstehende Sound deckungsgleich mit dem Akkord. Geht man einen Dreiklang weiter nach rechts und spielt einen C-Dur-Dreiklang, entsteht durch den im C-Dur enthaltenen Ton G ein Am7-Klang, weil G die kleine Septime von A ist.

Der darauf folgende E-Moll-Dreiklang enthält zusätzlich zu den schon aufgetauchten Tönen nun noch den Ton H, der bezogen auf den Am7-Akkord die None darstellt. Mit diesem Konzept erschließt man sich nun − genau wie mit den Vierklängen − eine Akkorderweiterung nach der nächsten. Nice! Der Klang, der dabei entsteht, ist sehr melodisch, aber, wie bereits erwähnt, nicht so stark vom Jazz geprägt. Ich mag das.

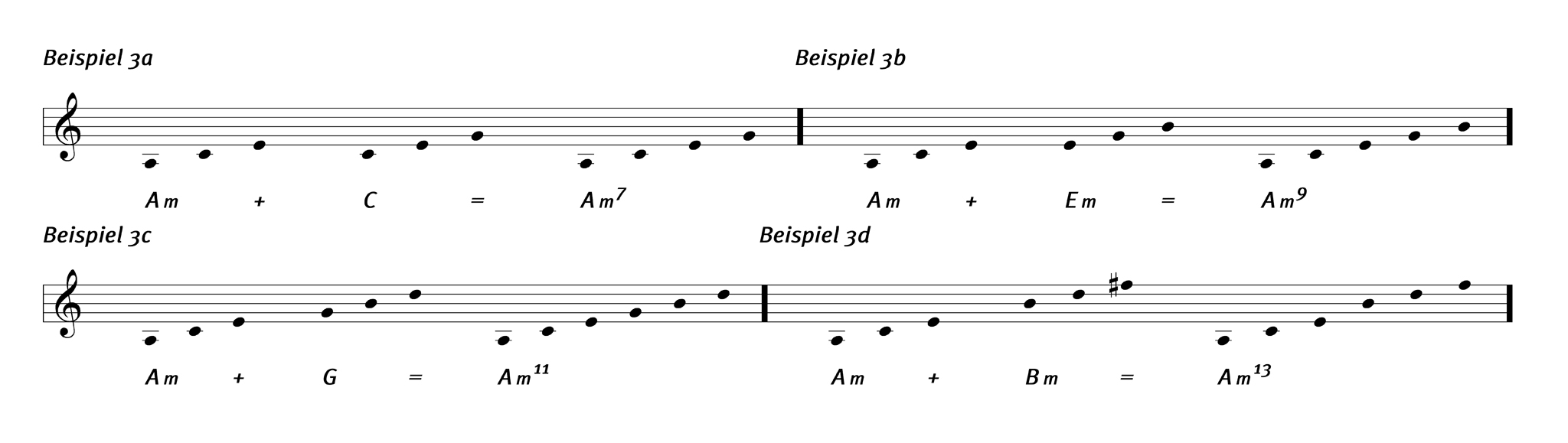

In Beispiel 3 findest du das notiert. Je nachdem, wie weit man sich vom ursprünglichen Akkord-Sound entfernen möchte, wählt man einen Dreiklang aus der Kette aus und spielt ihn im Kontrast zu einem sehr vertrauten Klang, z.B. der A-Moll-Pentatonik oder der Bluestonleiter.

Ich würde zum Einstieg vorschlagen: A-Blues vs. E-Moll-Dreiklang. Die klangliche Eindeutigkeit eines Dur- oder Molldreiklangs erlaubt einem außerdem auch, sich durchaus mal etwas weiter vom Grundklang zu entfernen. Früher, bevor ich mich mit diesen Sounds und Konzepten auseinandergesetzt hatte, habe ich mich oft gefragt, was das wohl für fremde Töne sind, die ich höre, woher sie kommen, wie man auf sie kommt und warum sie sich doch irgendwie vertraut anhören. Heute weiß ich, dass es an der klanglichen Einfachheit und Klarheit liegt, die ein simpler Dreiklang hat.

Analysiert man das Spiel von Carlton und anderen Spielern, die dieses Konzept einsetzen, erkennt man, dass er sich überwiegend der ersten sechs Dreiklänge bedient. Über Am7 wären das also Am, C, Em, G, Hm und D. Dazu sei erwähnt, dass nicht immer verpflichtend alle Töne des Dreiklangs gespielt werden müssen, bzw. von Carlton gespielt werden.

UND WAS IST MIT DEN ANDEREN AKKORDTYPEN?

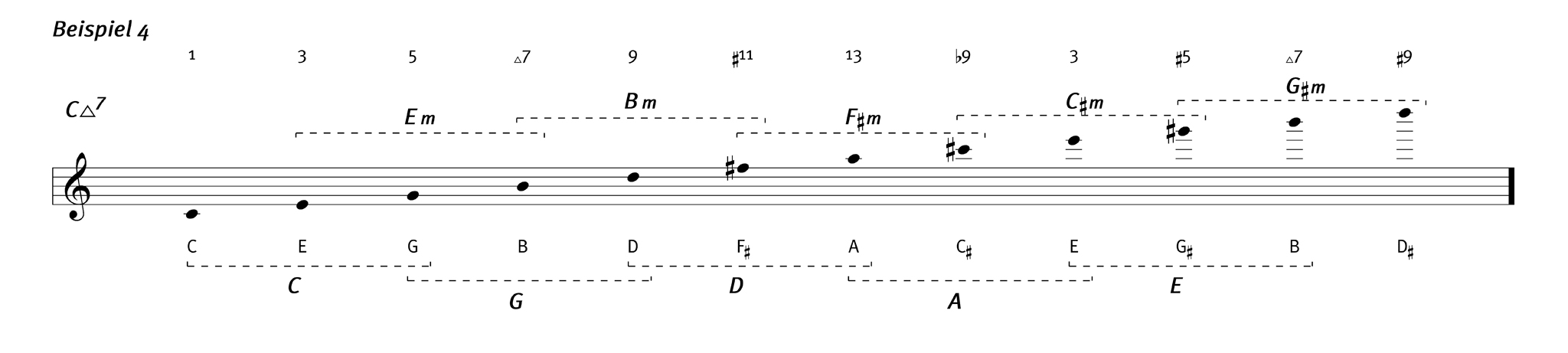

Natürlich funktioniert dieses Konzept nicht nur über Molltyp-Akkorde. Wäre der Akkord zum Beispiel ein C-Dur, müsste man einfach nur auf der zweiten Stufe unserer Arpeggio-Kette starten (siehe Beispiel 4). Bei Dom7-Akkorden muss man noch einen Zwischenschritt vollziehen.

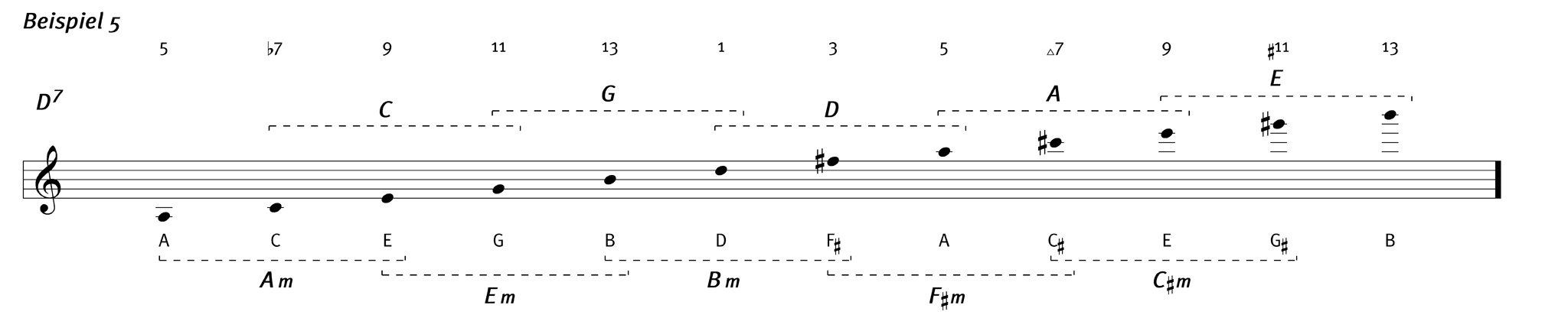

Erinnerst du dich noch an Pat Martinos „Convert To Minor”-Konzept aus den Ausgaben 11/2023 und 05/2024? Dass man Ideen und Lines über einen dorischen Moll7-Akkord auch sehr gut über seinen verwandten Dom7 spielen kann? Dies funktioniert hier sehr ähnlich. Die oben gezeigte Super-Arpeggio-Kette würde dann also auch über einen D7 funktionieren, siehe Beispiel 5.

WAR DAS ETWA SCHON ALLES?

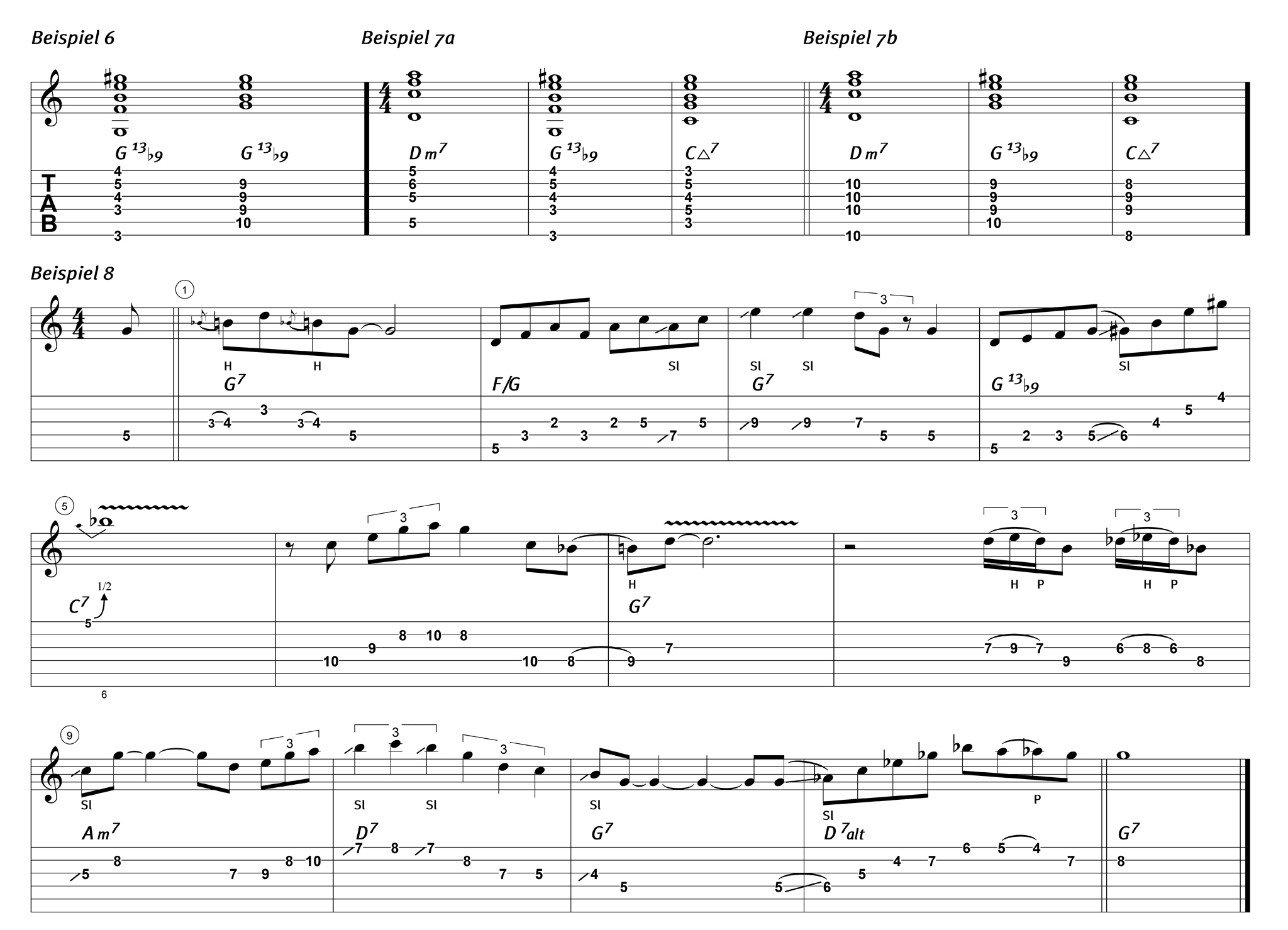

Nein. Noch zwei weitere Dreiklang-Konzepte setzt Carlton regelmäßig ein. Sein favorisierter alterierter Dom7-Akkord ist der Dom13b9. In Beispiel 6 findest du zwei Voicings dafür. Diesen Akkord könnte man auch als einen E-Dur Dreiklang mit G im Bass sehen. Der klingt − für sich betrachtet − recht grauenhaft. Im Zusammenhang allerdings doch ganz schön stark (Beispiel 7).

Solistisch würde Carlton dann in so einer Situation z.B. ein E-Dur-Arpeggio über den G7 spielen oder zwischen E- und G-Dur-Dreiklängen wechseln. Die andere Variante ist die sogenannte Tritonus- oder b5-Substitution. Über einen G7 würde man dann einen Db-Dur-Dreiklang oder Db7-Arpeggio spielen. Beide Konzepte findest du übrigens auch im Solo für diesen Monat (Beispiel 8).

G scheint die Lieblingstonart für Blues von Carlton zu sein. Hatten wir hier auch noch nicht. Ich steh sehr drauf, als kleine harmonische Variante zum Basic Blues wird im letzten Drittel die Jazz-Blues-Form ohne die sonst typische Zwischendominante in Takt acht verwendet.

Hier ist wie immer eine kurze Analyse dazu: Sehr typisch für ein Solo im Stil von Larry Carlton sind die Phasen, in denen auch mal NICHT gespielt wird. Also ruhig mal etwas Pause machen und Luft lassen. Als spezielle Hörempfehlung dazu, möchte ich ‚Friday Night Shuffle’ vom ‚Sapphire Blue’-Album empfehlen. Findest du immer noch auf der begleitenden Spotify-Playlist.

- Takt 1: eine Standard Blues-Phrase

- Takt 2 und 3: Dm-, F-Dur, Am-Dreiklänge über G7

- Takt 4: G-Mixolydisch und ein E-Dur-Dreiklang über G13b9

- Takt 5: C-Dur-Pentatonik

- Takt 7: G-Dur-Dreiklang

- Takt 8: eine kleine, verspielte chromatische Rückung zum nächsten Akkord

- Takt 9: C-Dur über Am7

- Takt 12: Ab7 über D7 und eine etwas chromatische Annäherung zum Zielton G

So viel für heute und der Miniserie über die Themen, die mich selbst momentan eigentlich am meisten interessieren (Blues, Chromatik, Upper-Structure-Sounds und alterierte Akkorde). Nächsten Monat werde ich mich wahrscheinlich mit jemand anderem beschäftigen. Viel Erfolg beim Üben und auch sonst so. Haltet durch und bleibt echt. Immer.

(erschienen in Gitarre & Bass 06/2025)